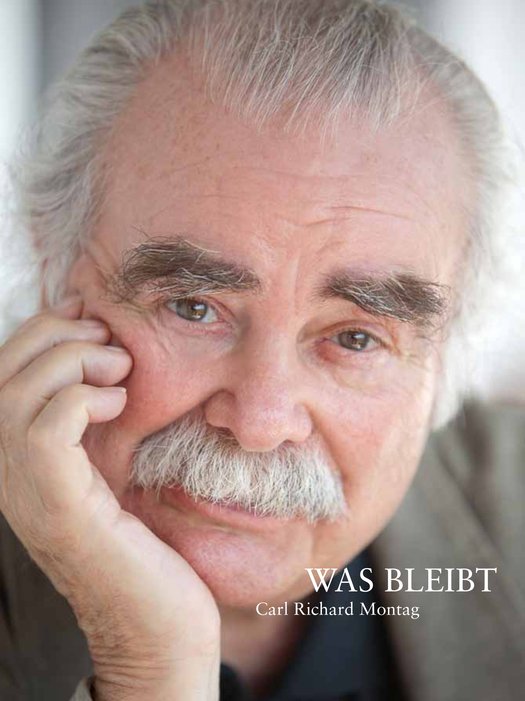

„Was bleibt“

Carl Richard Montag veröffentlichte seine Autobiografie im Juli 2011.

Sie ist im Verlag Müller + Busmann KG, Wuppertal erschienen und kann über den Verlag oder den Buchhandel bestellt werden.

17 cm x 22,7 cm

Hardcover

deutsch

332 Seiten, zahlr. Abb.

24,80 EUR

ISBN 978-3-928766-98-2

Leseproben

"Der Herbst meines Lebens ist angebrochen. Zeit, Bilanz zu ziehen. Was werde ich der Welt hinterlassen? Was bleibt? Die Bilder, die ich einst malte? Die Häuser, die ich baute? Vielleicht. Möglicherweise sind es aber auch und vor allem meine Ideen und meine Vorstellungen, mein unerschütterlicher Glaube an eine bessere, gerechtere und friedvollere Welt. Diese Welt bleibt ein Ideal, gewiss. Ein Ideal, das nie ganz zu erreichen ist. Aber ich halte es für die vornehmste Aufgabe des Menschen, mit Kräften danach zu streben."

1990 – 2011: Der Stifter „Entwicklung, Aufgaben und Ziele der Stiftungsgruppe“

"Wenn ich im Folgenden auf die Fachstiftungen zu sprechen komme, dann ist das immer meine Sicht der Dinge. Die verantwortlichen Stiftungsvorstände mögen es mir nachsehen, wenn sie bei der Lektüre zu dem Schluss gelangen sollten, dass sie andere Schwerpunkte gesetzt und manches anders beschrieben hätten. Zuvor möchte ich jedoch noch deutlich machen, von welchem Standpunkt aus ich die Dinge betrachte. Denn nicht selten werde ich gefragt, wie ich denn meine Haltung als Stifter definieren würde. Ich räume ein, dass es mir nicht leicht fällt, darauf eine Antwort zu geben. Es ist ein Wesenszug von mir, dass ich mich eher intuitiv für eine Sache entscheide und mich immer aus einer inneren Verpflichtung heraus engagiere. Das praktische Handeln liegt mir näher als das intellektuelle Räsonieren. Ich fühle mich jedoch verpflichtet, meinen Stiftungen weiterzugeben, welches geistige Erbe ihr Handeln leiten sollte. Das ist eine Verantwortung, die ich sehr ernst nehme. Also will ich es hier kurz versuchen, wohlwissend, dass ich dabei an meine Grenzen stoße und mich mit einer groben Skizze begnügen muss. Gleichwohl bin ich guter Hoffnung, dass sie hilfreich ist, um die Mitarbeiter meiner Stiftungen zum Weiterdenken anzuregen und ihnen auch hier eine grobe Richtung aufzuzeigen. Als Positionsbestimmung scheint es mir am geeignetsten, den Namen Immanuel Kants zu nennen. Sein kategorischer Imperativ »Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.« ist für mich ein ebenso überzeugender wie zeitloser Wegweiser wünschenswerten Handelns. Denn er verweist auf zwei Dinge, die mir ganz besonders wichtig sind:

Er vertraut auf die vernunftgelenkte Einsichtsfähigkeit des Menschen und belässt die Verantwortung für sein Handeln beim Individuum. Gleichzeitig bindet er diese grundsätzliche Selbstbestimmung an die Einhaltung einer Maxime, die es möglich macht, moralische Prinzipien abzuleiten. Der Mensch ist also zugleich frei und verantwortlich für das Ganze. Mit diesem aufklärerischen Gedankengut stimme ich absolut überein und sehe eine Hauptaufgabe meiner Stiftungen darin, sich sozusagen mit den Augen Kants unsere moderne Alltagswelt anzuschauen. Sie sollen ihren Beitrag leisten, dass sich gerade junge Menschen zu Persönlichkeiten entwickeln können, die in der Lage sind, die Verheißung einer freien und selbstbestimmten Lebensführung zu erfüllen. Und sie sollen mutig gesellschaftliche Missstände benennen, bei denen die Verantwortungslosigkeit gegenüber dem, was für die Gemeinschaft als Ganzes Bedeutung hat, offenkundig ist."

1990 – 2011: Der Stifter „Der T-Mobile Campus: eine Herausforderung“

"Bis 1993 entwickelte sich die Mobilfunkabteilung der DeTeCon zu einem eigenständigen Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, der DeTeMobil und späteren T-Mobile. Bei Fertigstellung des zweiten DeTeCon-Komplexes wurde offenbar, dass der Raumbedarf der DeTeMobil derart gewachsen war, dass seitens der Deutschen Telekom über ein neues, noch größeres und vor allem erweiterungsfähiges Gebäude-Ensemble für zunächst 1.000 Arbeitsplätze nachgedacht wurde. Das Unternehmen hatte sich entschlossen, nicht selbst zu bauen, sondern wollte künftig seinen räumlichen Bedarf nur noch als Mieter decken. Für mich war klar, sollte ich auch dieses Projekt realisieren, dann wäre das nur sinnvoll in der Rolle des persönlich haftenden Bauherren. Also, volles Risiko. Mit fast 64 Jahren. Sollte ich mich nochmal auf so ein Abenteuer einlassen? Ich zögerte keinen Moment, das Wagnis einzugehen und machte mich sofort an die Arbeit."

1949 – 1989: Der Unternehmer „Kleiner Philosophischer Exkurs“

"»Werde, der du bist!« Wenn ich mit meinen nunmehr 82 Jahren über diesen philosophischen Imperativ nachdenke, dann empfinde ich große Dankbarkeit gegenüber Menschen, die mich auf meinem Lebensweg ein Stück begleitet haben und an denen ich meinen inneren Kompass ausrichten konnte. Damit meine ich nicht nur persönliche Begegnungen, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner oder Mitarbeiter, sondern auch die Begegnungen im Geiste, die Auseinandersetzung mit den Philosophen und gelehrten Denkern unserer Zeit. Denn so sehr ich mein Leben auch als Unternehmer der Berufswelt verschrieben hatte und bis heute versuche, den Erfordernissen des Alltags gerecht zu werden, interessierten mich von jeher die großen Menschheitsfragen. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Welche Chancen und Risiken birgt die zunehmend technisierte Welt für uns moderne Menschen? Welche Chancen hat der rationale, freie Geist in dieser Gesellschaft? Was ist das Wesen der Freiheit? Was bedeutet Gerechtigkeit? Ist eine Welt ohne Gewalt, Machtgier und Egoismus denkbar? Solche Fragen beschäftigten schon in jungen Jahren mein Denken, umso mehr, nachdem ich eine Frau an meiner Seite hatte, die ebenfalls leidenschaftlich nach Antworten auf die Sinnfragen des Lebens suchte.

Im Gegensatz zu ihr hatte ich keine höhere Bildung genossen. Ich habe auch später kein Studium absolviert und folglich nie die Systematik wissenschaftlichen Denkens gelehrt bekommen. Aber was bis heute leidenschaftlich in mir lebendig ist, sind meine Neugier, mein Wissensdurst und der Drang, den Dingen auf den Grund zu gehen. Ich habe kein imposantes geisteswissenschaftliches Theoriegebäude vorzuweisen, bin aber stets bestrebt, interessanten Gedanken zu folgen und meine eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Mein Geist geht gerne und oft auf Wanderschaft. In den folgenden Zeilen möchte ich in aphoristischer Weise auf einige Etappen näher eingehen."

1929 – 1948: Der Künstler „Heil Beneš!“

"Es war etwa 1935, da hieß es, Adolf Hitler käme auf der Reichsstraße 7, die an unserem Haus vorbeiführte, durch Freienohl. Alles war ruck, zuck organisiert. In null Komma nichts stand das ganze Dorf mit Hakenkreuzfähnchen am Straßenrand. Ich erinnere mich noch gut an das große, schwarz glänzende Mercedes-Cabriolet, in dem der »Führer « stand und uns zuwinkte. Auch ich reckte, wie alle anderen, den rechten Arm empor, schrie aber zum Entsetzen meiner Familie: »Heil Beneš! Heil Beneš!« Wieso Beneš? Nun, mein Vater hatte mir von dem tschechischen Staatspräsidenten erzählt, der Verfolgten des Nazi-Regimes Pässe verschaffte, mit deren Hilfe sie emigrieren konnten. Als Sechsjähriger dachte ich wohl, dieser umjubelte Mann in dem schönen Auto müsse der großartige Edvard Beneš sein. Natürlich bekam mein Vater große Probleme wegen meines Verhaltens. Er wurde denunziert und infolgedessen vor den Ortsgruppenleiter zitiert.

(…)

Mein Vater machte keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Nazis, obwohl jeder wusste, dass offene Kritik schlimme Folgen haben konnte. Das Gefängnis blieb ihm zwar erspart, aber die Konsequenzen seiner Aufmüpfigkeit bekam er unmittelbar zu spüren. Sein Handwerksbetrieb wurde fortan bei der Vergabe öffentlicher Aufträge übergangen. Er musste über die Dörfer ziehen, um Arbeit zu finden, was die wirtschaftliche Situation unserer Familie nicht gerade verbesserte. Seinem Bruder Thomas blieben solche Demütigungen erspart. Er war nämlich ein strammer SA -Mann, was zu schweren Konflikten in der Familie führte. Die beiden Brüder lieferten sich heftige verbale Auseinandersetzungen über die, wie mein Vater es ausdrückte, Unrechtmäßigkeit des Regimes und die verbrecherischen Absichten Adolf Hitlers. Mein Vater hatte Glück, dass der Bruder ihn nicht anzeigte, was in anderen Familien durchaus vorkam. Nie werde ich den Tag vergessen, an dem der Onkel in seiner braunen SA -Uniform mit Schaftstiefeln, Koppel, Schulterriemen und der obligatorischen roten Armbinde mit Hakenkreuz plötzlich mein Klassenzimmer betrat, zackig zur Stirnseite des Raumes schritt und das dort hängende Kruzifix entfernte. Es war entsetzlich. Ich schämte mich furchtbar vor meinen Klassenkameraden und meinem Lehrer. Für meine Mutter brach eine Welt zusammen. Ein Mitglied ihrer streng katholischen Familie, einer Familie, die täglich zu jeder Mahlzeit betete und beinahe jede Messe des verehrten Freienohler Pfarrers Ferdinand Gerwinn besuchte, vergriff sich am Symbol der Leiden Christi, dem Kreuz. Eine Todsünde. Mein Vater brach daraufhin jeglichen Kontakt zu seinem Bruder ab – für immer. Die beiden sollten sich bis zu ihrem Tode nicht mehr versöhnen.

(…)

Schon früh erkannte ich die Gewaltbereitschaft der Nazis, begriff das Menschenverachtende dieser Ideologie. Die Verfolgung der Juden passierte schließlich nicht im Geheimen, jeder konnte es miterleben, wenn er denn hinsah. In Freienohl gab es das Bekleidungsgeschäft Nathan. Eines Tages wurde es geplündert, dann versiegelt. Die Inhaber verschwanden einfach. So erging es nach und nach allen Besitzern von jüdischen Läden im Dorf. Es war entsetzlich. Den Leuten redete man ein: »Das waren Juden. Die Juden haben Christus ans Kreuz geschlagen.« Diese primitive und in meinen Augen groteske Argumentation wurde einfach hingenommen. So wie auch der Anblick der ausländischen Kriegsgefangenen, gequälte und geschundene Menschen, die wie rechtlose Kreaturen durch unser Dorf getrieben wurden. Was ich damit verdeutlichen will: Wer Augen hatte zu sehen und Ohren zu hören, der konnte selbst in einem so kleinen Dorf wie Freienohl hautnah erleben, zu was die Nationalsozialisten fähig waren. Aber hätten es Einzelne verhindern können?

Wer sich empörte, kam ins Konzentrationslager. Auch mit dem heute detaillierten Wissen darüber, was die Nationalsozialisten den Juden, den Kommunisten, überhaupt allen Andersdenkenden angetan haben, kann ich die große Masse der Schweigenden nicht pauschal verurteilen. Die Menschen hatten einfach Angst – um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie. Ich maße mir nicht an, ihr Richter zu sein. Aber was ich nicht akzeptieren kann. ist die Argumentation, man habe das alles nicht gewusst. Wir wussten sehr wohl, dass hier unschuldigen Menschen grauenhaftes Unrecht widerfuhr."

1929 – 1948: Der Künstler „Väterliche Freunde“

"Doch es war noch in anderer Hinsicht eine neue Welt, die ich hier kennenlernte. Eine intellektuelle. Willi Baumöller war – obwohl er sein Geld nicht mit seinem Wissen über Kunstgeschichte, sondern als Versicherungsfachmann verdiente – ein geschätztes Mitglied der Münsteraner Kulturgemeinde. Zeitweise leitete er die bekannte »Freie Künstlergemeinschaft Schanze«. Baumöller war das, was man heute einen begnadeten Netzwerker nennen würde. Jeden Sonntag verwandelte sich sein kleines Wohnzimmer in einen Salon, in dem Bildhauer, Maler, Architekten, Filmemacher, Komponisten, Musiker und Literaten über Gott und die Welt diskutierten. Und ich saß mittendrin. Zwischen Männern, die 20 und mehr Jahre älter waren als ich und allesamt meine Väter hätten sein können. Doch sie nahmen mich ernst. Keiner gab mir das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das mag zum einen daran gelegen haben, dass ich mit 17 Jahren rein optisch durchaus als knapp 30-Jähriger durchgegangen wäre, zum anderen hatte ich mir als Maler bereits einen gewissen Ruf erworben. Meine Arbeiten wurden geschätzt – auch unter Kollegen.

Unser kleiner Salon diskutierte über das Schaffen der französischen Expressionisten, die wir sehr bewunderten, und über die ersten Ausstellungen nach dem Krieg in Deutschland, die sich vorrangig einstmals verfemten Künstlern widmeten. Künstlern wie Ernst Barlach oder Käthe Kollwitz, deren Werke von den Nazis als »volksschädlich« und »entartet« verhöhnt und öffentlich vernichtet worden waren. Wir sprachen über das Abstrakte in der Kunst und über neue Denkrichtungen, insbesondere über die von uns hochgeschätzte kulturpolitische Zeitschrift »Frankfurter Hefte« und ihre Herausgeber Walter Dirks und Eugen Kogon, die einen christlichen Sozialismus vertraten. Sie waren überzeugt davon, dass ein dauerhafter Friede entsprechend dem Evangelium nur verwirklicht werden könne, wenn der auf Egoismus, Konkurrenz und Ausbeutung gegründete Kapitalismus überwunden würde."

1929 – 1948: Der Künstler „Meine Familie und die Relativität“

"Im Wald schärfte ich meine Wahrnehmungsfähigkeit, das größte Geschenk, das uns die Natur mitgegeben hat. Die angeborenen Sinne nicht verkümmern zu lassen, sie zu mobilisieren, zu pflegen und zu entwickeln, gehört gerade heute zu den maßgeblichen Pflichten, die Eltern, aber auch Kindergärten und Schulen den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft gegenüber haben. Die Natur ist ein hervorragender Lehrmeister. Wer ihre Prozesse beobachtet, den Wechsel der Jahreszeiten oder die Verhaltensweisen wild lebender Tiere, erkennt die elementaren Dinge, die das Leben ausmachen. Er wird demütig! Oder wie es der großartige Mahatma Gandhi formulierte: »Wenn ich das Wunder eines Sonnenuntergangs oder die Schönheit des Mondes bewundere, weitet sich meine Seele in Ehrfurcht vor dem Schöpfer.«"

Aus dem Epilog

"Ja, es war ein gutes Leben. Was ich getan habe, mag mir mal mehr, mal weniger gut gelungen sein, aber ich kann mit gutem Gewissen sagen: Ich bin immer mit Leib und Seele ans Werk gegangen. Immer beseelt davon, aus meinen Ideen tragfähige Konzepte zu entwickeln und sie dann auch umzusetzen. Diese Haltung will ich mir bis zu meinem letzten Atemzug bewahren. Denn »Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen; ein Werdender wird immer dankbar sein« (Johann Wolfgang von Goethe).

Und ich bin dankbar. Auch für das Glück dass mich so oft in meinem Leben begleitet hat. Ohne Glück, hätte ich es nicht bis hierher schaffen können. Ich bin froh, dass es mir gelungen ist, ihm ausreichend Gelegenheit zur Begegnung zu bieten. Indem ich immer bestrebt war, meinen Überzeugungen treu zu bleiben und den Nächsten nicht aus den Augen zu verlieren. Denn es ist nicht der Egoismus, der uns unserem Ich am nächsten bringt und Erfüllung bietet, sondern der tätige Einsatz für andere Menschen. Und was bleibt …?

… die Hoffnung, dass wir mit unserem Leben einen kleinen Teil zum Gelingen einer größeren und mit Sinn erfüllten Ordnung beitragen."